“心向暖阳·智启未来”自然科学史研究所2025年心理健康月系列活动圆满收官

2025年3月至5月,中国科学院自然科学史研究所以“心向暖阳·智启未来”为主题,策划并开展了为期两个月的心理健康月系列活动。通过七大主题活动的创新融合,覆盖运动疗愈、文化浸润、科技筛查、社群互助等多维度心理健康支持场景,构建起“预防-筛查-干预-成长”的全链条心理健康服务体系,为研究生在学术探索之路上注入持久心力。

冰壶挑战赛:冰雪凝聚团队精神

3月28日,研究生会组织16名研究生开展了冰壶挑战赛。在专业教练指导下,同学们从零基础学习冰壶运动规则与战术策略,并通过分组对抗赛体验竞技协作的魅力。本次活动创新性地将体育竞技融入思政教育,为思政教育注入了新颖元素。通过这项体育竞技,同学们在分组对抗中体验了团队协作的乐趣,增强了集体意识。冰壶运动所要求的冷静与专注,也启发大家将其运用到科研工作中,培养攻坚克难的拼搏精神。

心理健康普测:动态守护成长轨迹

3月23日至4月10日开展全员心理健康普测,依托“心赏APP”实现100%覆盖筛查。通过平台分析技术,建立“低-中-高”三级预警机制,精准识别低、中、重度学生。心理健康中心联动各研究所实施分层干预:辅导员对中度预警者开展专项访谈,高风险群体优先接入专业咨询通道,最终形成电子化重点档案并动态更新。活动构建“筛查-预警-干预-追踪”全链条管理模式,为科研学子筑起心理健康防护墙。

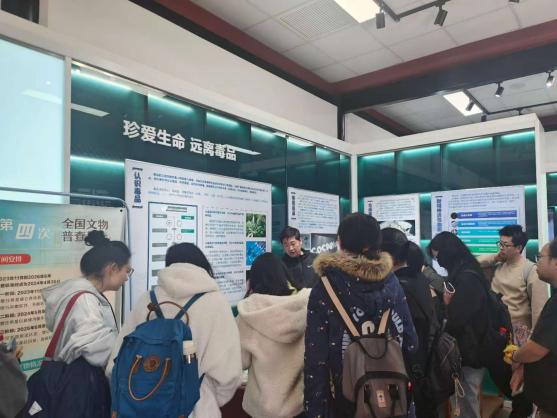

春游踏青:大自然的疗愈

4月2日,研究所工会联合研究生部、研究生会共同组织40余名师生开展跨代际春游活动,先后走访了纪晓岚故居、福州新馆与天坛公园。在纪晓岚故居,学生通过《四库全书》手稿复刻与“十年磨一剑”治学精神解读,体悟科研攻坚的恒心;刘少白专题展区以简朴居所场景还原,呈现早期科研工作者“板凳甘坐十年冷”的坚守。福州新馆内,林则徐“苟利国家生死以”家训真迹与虎门销烟影像交织,同步开展安全警示教育,强化科研伦理与风险防范意识。天坛公园的健步走趣味活动,师生互动实现历史文化与自然疗愈的有机融合。活动创新在历史文化熏陶中感悟科研精神与国家情怀,强化了科研伦理与责任意识,为40余名参与者提供了身心放松的途径。

心理体检·一对一咨询:科学疏导守护心灵绿洲

4月16日研究生部开展了“心理体检”服务,邀请专业心理咨询师为高压力学生群体提供定制化的一对一辅导。通过“体检”这一非医疗化命名方式,弱化传统心理咨询的标签化印象,有效降低学生的心理求助门槛。心理咨询师帮助同学们客观认知自身情绪状态。参与学生反馈,通过60分钟的深度对话,“长期积压的焦虑感得到了极大的释放”。

心灵驿站·疗愈电影夜:光影对话科研人生

5月8日与22日,研究生部举办主题电影解析活动,心理专业老师结合科研场景深度解析《头脑特工队》《阳光小美女》。围绕“忧忧的科研价值”“失败实验的启示”等主题剖析情绪管理机制与抗挫力培养路径。值“5·25”心理健康日之际,活动特别赠送《疯狂实验史》书籍,以科学史经典案例为桥梁,助力学生将电影中的情绪认知模型转化应用于科研实践。

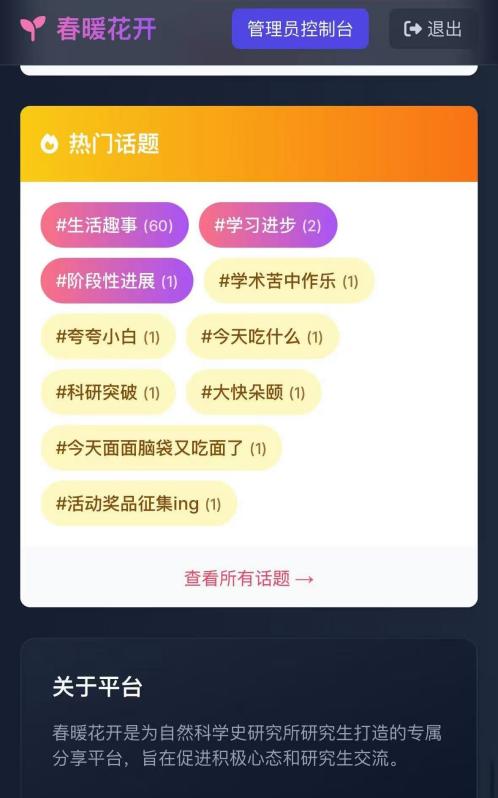

小确幸打卡:社群赋能传递温暖

4月21日至5月30日,研究生部通过自主研发的“开心事春暖花开分享平台”开展了为期30天的“小确幸”打卡计划。活动累计收录了100条科研生活中的暖心瞬间,创建了包括#科研突破、#学术苦中作乐在内的10个专属话题。平台通过基础数据分析生成“开心指数”,向参与活动的学生释放正能量。

“正念静观”工作坊:助力学生心灵成长

5月24日下午,由中国科学院大学心理健康中心主办、中国科学院自然科学史研究所承办的“回到当下,静观觉察”正念静观工作坊顺利举办。作为“5·25”心理健康节系列活动之一,活动聚焦科研场景设计专项训练,由心理咨询师曹娟带领学生体验“呼吸锚定法”“身体扫描术”等核心技法。参与学生感慨:“通过这次活动,我学会了如何与自己相处,不再总是被外界的事物干扰,真的非常感谢学校举办这样的活动。”

心理健康月系列活动虽已圆满落幕,但研究所对科研人心理健康的守护永不止步。未来将持续探索“硬核科研”与“柔软心灵”的平衡之道,助力每一份学术理想在健康的心田上生根发芽、茁壮成长。