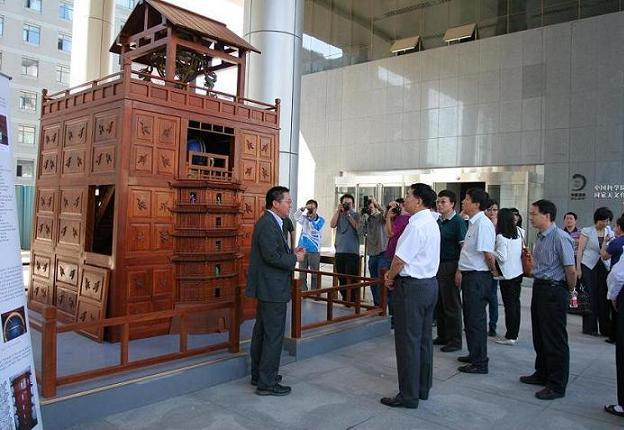

白春礼院长参观水运仪象台复原研究模型

图1: 白春礼院长参观水运仪象台复原模型

北宋元祐年间(1092年)由苏颂、韩公廉建造的水运仪象台是中国古代科技成就的巅峰之作,是我国古代天文仪器、机械制造和冶金技术等多方面成就的代表。计时器的发明是科学技术史上的一个重大转折,因此也是科技史研究的重要内容。六十多年来,许多学者都曾围绕水运仪象台的复原结构进行了大量的研究工作,但是对于其关键部件枢轮的“擒纵机构”,却基本都采用上世纪60年代英国人坎布里奇的“翻斗”模型。

2009年,中国科学院自然科学史研究所孙小淳研究员与清华大学精密机械系唐晓强教授主持建立了“苏颂水运仪象台科学复原”项目组,经过近三年的研究、试验与制作,于今年7月完成了苏颂水运仪象台1:3复原模型。新模型的最大突破在于其舍弃了以往的“翻斗”方案,将受水壶固定于枢轮上。这种机械设计比“翻斗”方案更简单,也更符合原始文献的记载,同时大幅度提高了整个机械系统的稳定性与精度。整个复杂的结构只要调整“天权”部分,就可以实现系统的平衡和正常运行。

这台1:3的复原模型于今年8月份在北京国家会议中心举办的第28届国际天文联合会大会(28th IAU General Assembly, 2012年8月20-31日)上进行了展示,并引起了中外天文学家和公众的广泛关注与兴趣。作为世界上最早的天文钟,它充分体现了中国古人的天文学、力学、机械学的高度智慧。

图2: 复原的水运仪模型在国际天文学联合会大会期间展示

会后,这台1:3的水运仪象台复原模型将长期在国家天文台展示。该项目由国家天文台协调组织,中国科学院自然科学史研究所主持研究,清华大学精密机械系、苏州天文站、开封市科学技术局等单位共同参与并协助,并得到了国家自然科学基金委的支持。目前,项目组正在为下一步进行1:1的苏颂水运仪象台复原进行准备。

(中国古天文联合研究中心 供稿)